囲碁ってどんなゲーム?

囲碁を始めてみたい、お父さんがよく実家の縁側で囲碁を打っていたけど、実際にどんなゲームかよくわかっていない、そんな方が多いと思います。

囲碁は国同士の領土争いゲームです。私たち人間の世界も、長い領土争いの歴史がありますよね。簡単にいっちゃうと日本とアメリカが領土の争いをしているとして、日本国土の広さ、アメリカの国土の広さ、広いほうで勝負を決めようというものが囲碁というゲームになります。

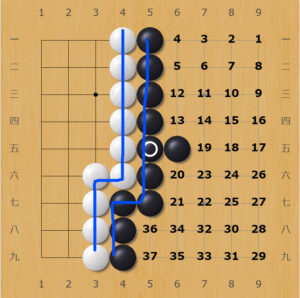

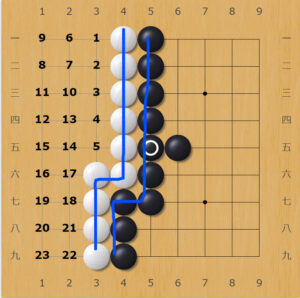

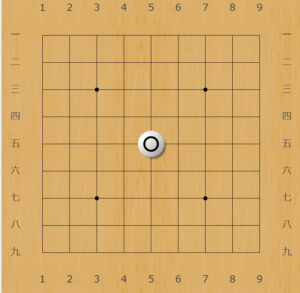

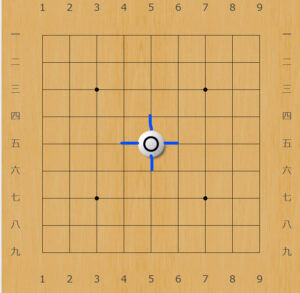

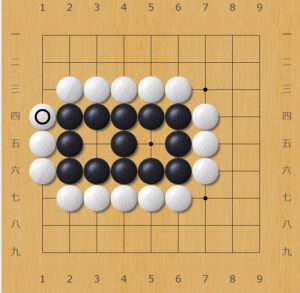

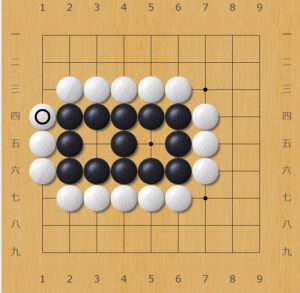

これは入門用の碁盤で9路盤という小さいサイズの囲碁盤になります。私たちの世界でいうとこの盤の世界は「地球」であり「土地・資源」になります。限られた土地、資源を交互にどう奪い合うか、というのが囲碁というゲームです。相手に土地を与える代わりに味方を増やし、投資で得た人材で戦う要素などもあり、わかることが増えていくと奥がより深いゲームになっています。

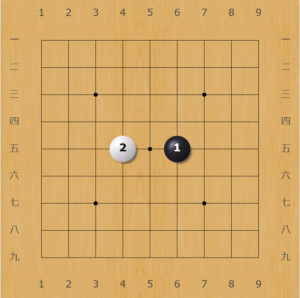

囲碁は線と線が混じった交点に黒→白の順番に交代で打っていきます。

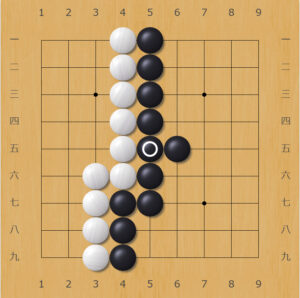

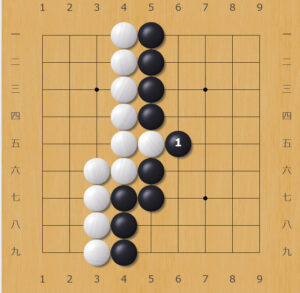

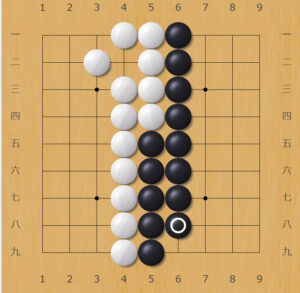

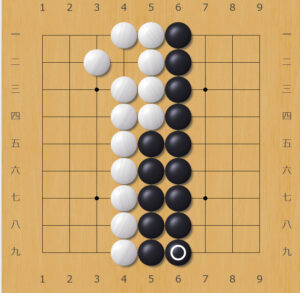

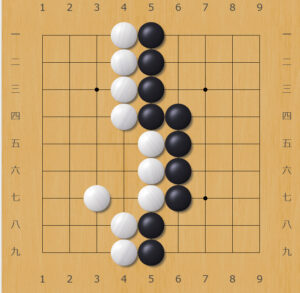

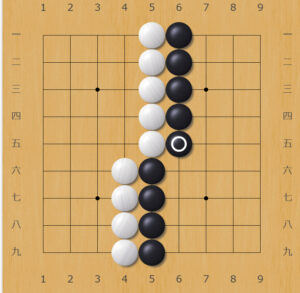

交代に打っていって、端から端まで黒の壁、白の壁で境界線を作り、自国の領土を主張します。 必ず端から端までどちらの国のものなのかはっきりさせる必要があります。

黒の壁の内側部分、右側が黒の国土、「黒陣地」となります。 白の壁の内側部分、左側が白の国土、「白陣地」となります。

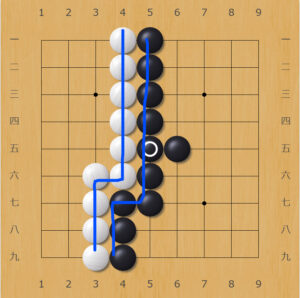

境界線をしいてお互い相手に自分の国に入られないようにします。 青い線がお互いの境界線のイメージです。

黒は数字の1から37までのところが領土のポイントになります。黒は37ポイント。

白地は23ポイント。ポイントは石を置ける交点の数のことで、この自国の打てる場所が多いほうが勝つということになります。ちなみに黒37ポイント、白23ポイントなので黒の14ポイント勝ちとなります。

囲碁は端から端まで壁が出来ないと、相手敵兵に自国を荒らされてしまいます。なので端から端まで壁を作ってお互いの国の境界線をはっきりさせて、土地を守りましょう。

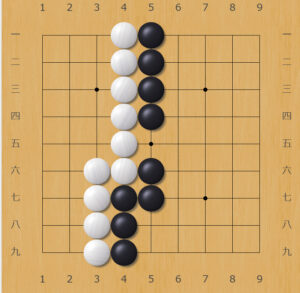

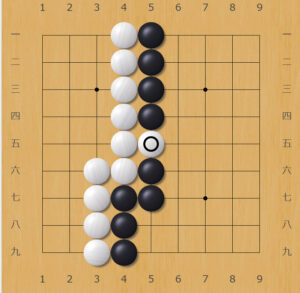

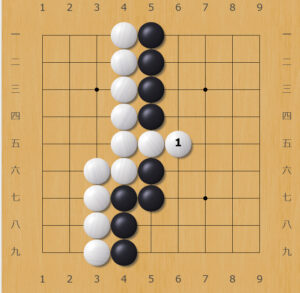

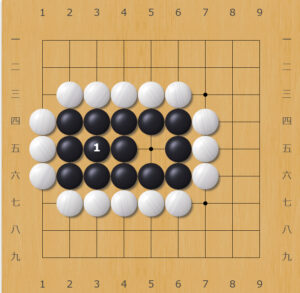

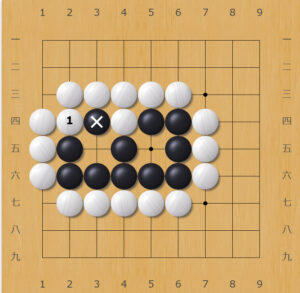

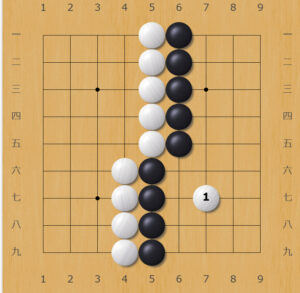

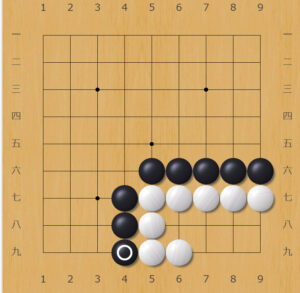

↓この図では終わることができません。

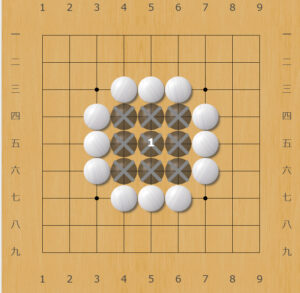

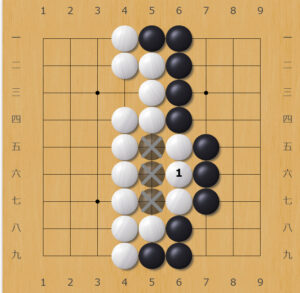

白が入ってきました。黒の城の中に敵兵が入ろうとしています。

黒1で敵兵が入らないようにおさえこみましょう。

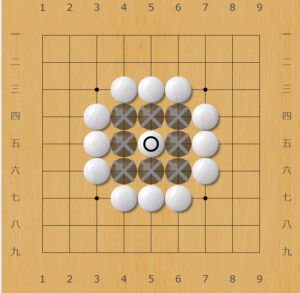

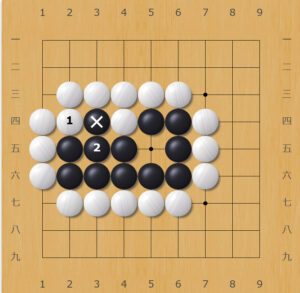

放置すると白1と打たれてどこが黒地か分からない状態になってしまいました。 こうなるとかなりまずい状態になります。

ここまで分かれば6割~7割はあなたは囲碁がどんなゲームであるのか、を理解している状態です。

石の置ける場所

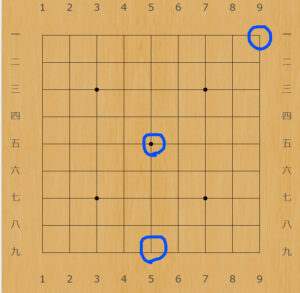

大体どんなゲームなのか、朧気ながらわかってきた所でルールを解説していきます。囲碁は線と線が混じっている交点に打っていくゲームです。以下見本。

まるの所が打てる場所です。線と線がそれぞれ混じっていることがわかります。 オセロや将棋だと□の中ですが、囲碁は交点に打っていくのが大きな違いです。

石の取り方

囲碁は領土争いのゲーム。戦争ゲームなわけですが、当然相手の石を取ることもできるゲームです。囲碁の場合だと捕らえた石は捕虜扱いになるんですが、捕虜の数が多いとうれしいことがあるんですね。それはまた説明します。

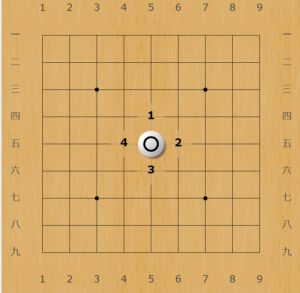

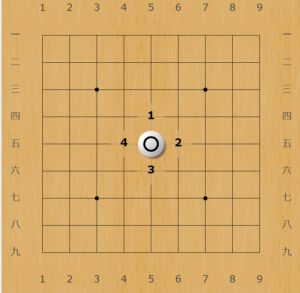

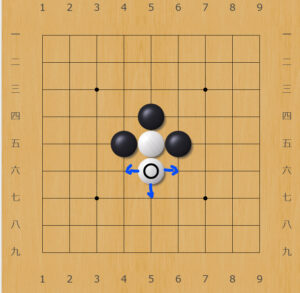

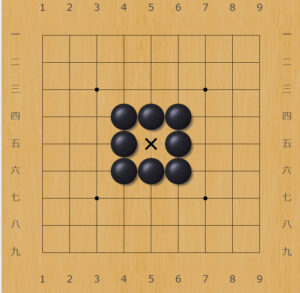

ではまずこの白石を取る方法を説明します。この白石から伸びている線が四つあるんですが、わかりますでしょうか。

この青い線のことですね。人によっては「呼吸点」と石が呼吸しているところと説明したり、石を線路で例えたりします。この白の逃げ道であり、この道をすべてふさぐと白石を取ることが出来ます。

この四つの線路をふさげば相手は逃げることができないため、取ることが出来ます。

この数が囲碁においてとても重要なものになるんですが、それはまたいずれ説明していきます。

こういう状態ですね。ナナメは線路が繋がっていないので、タテヨコの線路をすべてふさぐ取ることができます。

取った石は盤面から石が消えます。また取った石は捕虜なので碁盤の蓋の中に入れます。ネット対局だと「アゲハマ」というところに捕虜の数が表示されます。

↓この碁盤の蓋にこんな感じで入れます。これ実は捕虜なんです。捕虜の役割は次で解説します。

取った石はどうなるの?捕虜について

では取った石の捕虜について説明します。将棋のように取った駒を自分の味方として使うことはできません。ではなんの意味があるかというと終局時(ゲームのポイント計算タイム)に捕虜を相手に返すことができます。

せっかく取ったのに返しちゃうの?と思うかもしれませんが、重要な役割があります。

↓の図は白地が27目(もくといいます。ポイントのこと)黒は28目見た目上あります。このままだと黒の1目勝ちになりますが、白には捕虜の黒1個ありました。これを黒地に返しましょう

↓黒地の中に一目を埋めた状態です。これで相手の地が27目になり、同点引き分けとなりました。

このように取れば取るほど、最終的に相手の地を減らすことができる、 というのが捕虜の意味になります。

石の体力で石の強さ・弱さを学ぼう

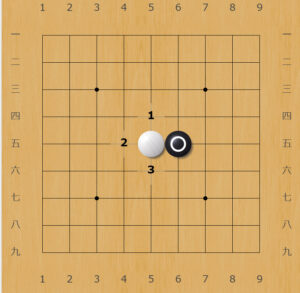

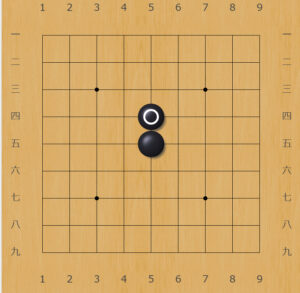

ここでは囲碁で重要な石の体力について解説します。石にはそれぞれ体力があり、↓の白石は体力が4でもっともオーソドックスな健康状態。この数が少ないほど弱い石です。 4以上は健康体なので簡単には取れません。

黒がひっついてきました。「ツケ」という囲碁の技名です。ツケられると体力が3になります。石は体力3から危なくなると思ってください。ツケられたら石を足してあげて強くするのが一般的です。

石の体力が2の状態はかなり危険で、早急な対応が求められます。

石の体力1の状態です。危険ですが、ここからこの石を助ける方法もあります。

白○と取られてしまうところに自分がうつと、石の体力が3に増え、体力を回復させることができました。

左の図は手数が6個空いています。5以上だと基本的に相手にツケられても効果が薄いです。

白がAと打っても体力が5あり、白のAの石が体力3。攻撃した側の白Aのほうが弱くなっています。

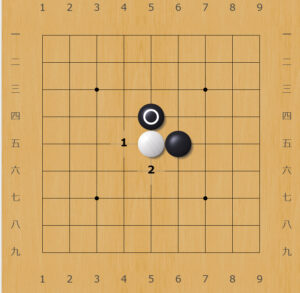

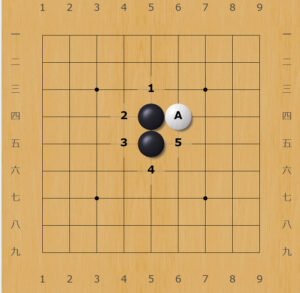

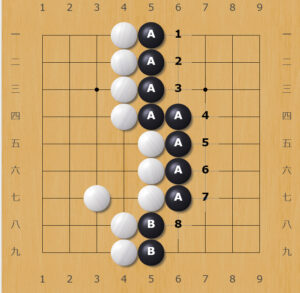

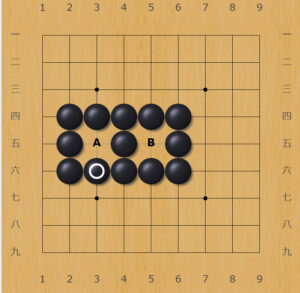

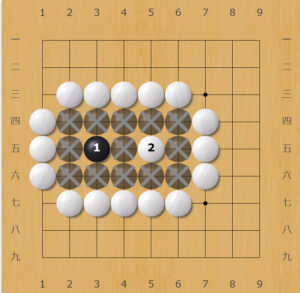

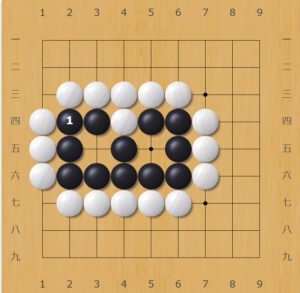

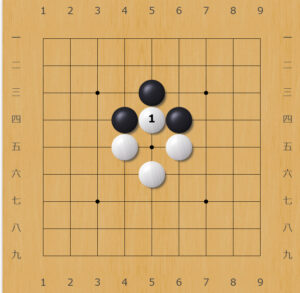

囲碁は端から端まで壁を作れば終局することができますが、壁が脆かったら取られてしまい、終局できません。↓この中で黒に脆い壁があるのですが、どこかわかるでしょうか。

Aの黒の塊は体力が8。

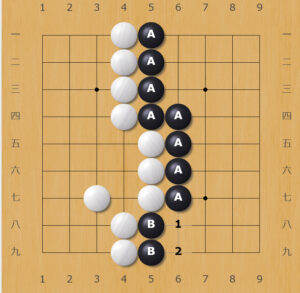

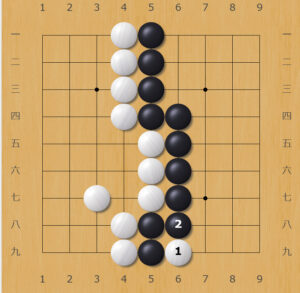

Bは2しかありません。ちなみにAとBは別々で見ます。線路同士で連結されていると一塊でみることができるのですが、AとBは線路が連結していません。1に黒が置けば連結します。

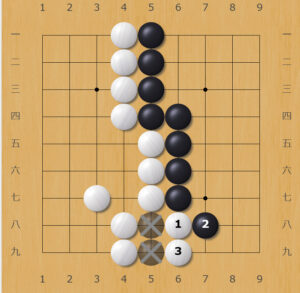

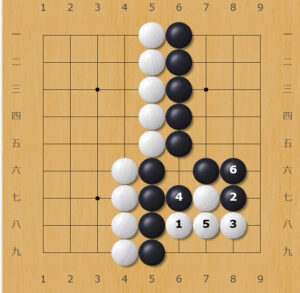

連結されないように白1と打つことで連結を阻害。これを「キリ」といいます。

キリを打つことで孤立した黒を取ることが出来、白地を増やしつつ、相手の地を減らすことができました。

↓1ですと黒2でAとBの石が連結し、無敵になりました。8の体力を取ることは難しいです。

打てない所について

囲碁は基本的にどこに打ってもいいゲームですが、ルール上打てない所があります。

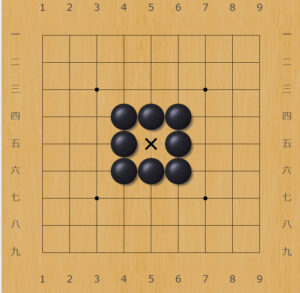

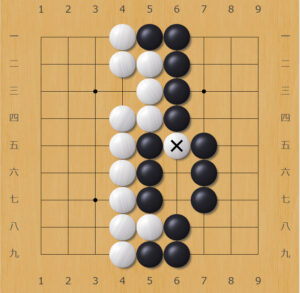

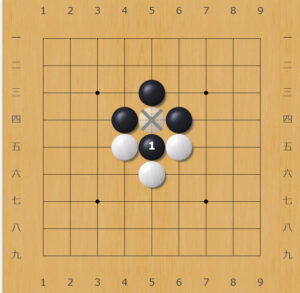

それが「打ったら石の体力がなくなってしまう所」です。↓図だと✖がそれにあたります。黒は✖の所に打つことができるんですが、白からは打つことできません。

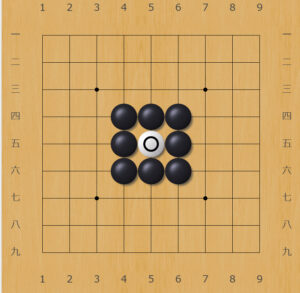

白○と打ってみました。するとこれは白は体力がないので取られてしまいます。囲碁はルール上このような打ったら体力がなく取られてしまう場所には打てないです。ただし例外もあります。

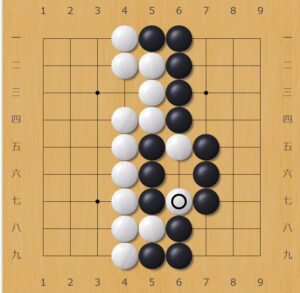

このように↓周りの体力を詰められて、黒の体力が1のときは……

中に入る事ができます。白○を取られる前に黒×を取ることが出来るからです。 ようするに「取れる時は入れる」ということです。

ちなみに黒1も打つことができないです。打つと取られてしまうから、ですね。これらのことについてより深く練習したい方は、いずれ個別に記事を書くと思うのでそちらで学習を進めてください。

一眼と二眼について

囲碁入門最大の壁、一眼と二眼について説明します。 一眼と二眼があるからこそ、囲碁はより深いゲームになっていきます。

実は一眼はすでに登場していて、この黒で囲んだ✖のスペースのことを一眼(いちがん)といいます。一眼の中にはすぐ打つことはできませんが……

周りを囲まれてしまうと一眼は取られてしまいます。

↓一眼同士をつなげて出来たものを二眼(にがん)といいます。この形を作ると絶対に取られることはありません。

周りを囲んでも、石を取るためのリーチをかけることができないからです。なのでこの石は無敵です

黒1と自分から眼をつぶってしまうと、一眼しかなくなり……

リーチになっているので白2で黒が全滅します。

二眼を理解することは「地」を理解することにつながります。説明が難しくなるので別の章で取り上げます。

眼のニセモノ・欠け眼について

眼にはニセモノの眼があります。それが「欠け眼」とよばれるニセモノ。 半人前の眼と思ってください。右と左、どちらかはニセモノ。「欠け眼」になります。どちらかわかりますか?

正解は白1になります。白1と打つことで✖がアタリ(石を取る前のリーチ状態にする囲碁の技名)になります。黒は✖を取られないようにすると……

黒2と左眼をつぶることになります。するとウインクしてるみたいですね笑

一眼になってしまうのでこの黒は全滅になります。アタリのリーチにかかるのがニセモノの眼、本物はアタリになりません。

黒1と打つことで半人前の欠眼も一人前になります。アタリにすることができなくなり、この黒は生きることができました。

陣地の証明・地はどうして地としてなりたっているのか

はい、囲碁入門の最難関きました。今回お送りするのは「地はどうして地としてなりたっているのか」です。

囲碁は端から端まで壁を作り、取られるor取れる場所がなければ終局を相手に申請し、合意をすれば終わることが出来ます(実際に取る手or取られる手があったとしても、端から端まで打ち切っていて、お互い気づかず合意しても終局)しかし頭のいい方はこう思ったかもしれません。

「この壁の中に入ることできたら、黒地でなくなったり、白地が消えたりするのでは?」

「そもそも本当に地なのか?」

などです。かしこいですね。そこで「陣地の証明」というややこしい話が出てきます。

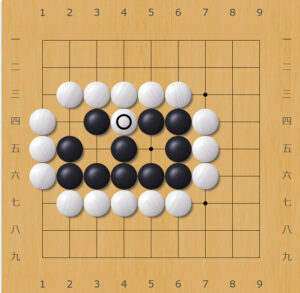

この黒地or白地に見える所に打つことは正直できます。

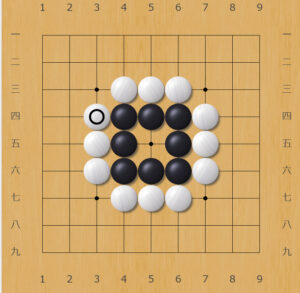

白1と打つことだってできます。ポイントはここに打たれても「白に二眼ができないこと」にあります。二眼を作りさえすれば、白はこの黒の多い世界で領土を持つことができます。

しかし交代で打っていく+黒の多い世界なので、当然二眼のスペースを作るのはかなり大変です。

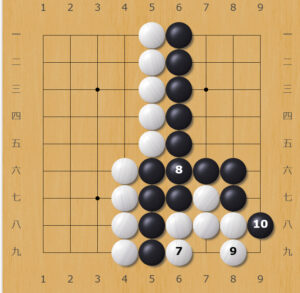

こんな風に正しく対応すれば↓のように二眼を作らせないことができます。

上達していくことで、この領土なら入ってきても二眼できない、取れる自信があるってわかってくるんですが、正直一つのミスで生きたり取られたりする世界なので、このへんは打ち手の実力に左右されてしまいます。

なので本当に陣地なの?と思ったら思い切って入ってみたりしてみましょう。強い人からみたら手がなくても、相手も間違えることだってあります。それほど地の証明は難しく実力に左右される面があります。

目安としては「黒白交互に打ちあって二眼を作るスペースができるか」が判断項目になります。

あとは地で疑問に思われる方はこう思う方もいるかもしれません。「これはっきりとした二眼ないけど、生きてるの?」です。

なるほど。たしかに↓のように二眼の形になっていないですものね。

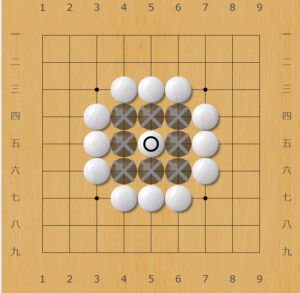

地とは勝利のための必要なポイントでもあるのですが、その内部を形成しているものは「自陣の二眼を作るためのスペース」でもあります。基本的に7目以上(6目は死んじゃうこともある)あれば、相手に入ってこられても自分の二眼or生存を確保できるものと考えています。

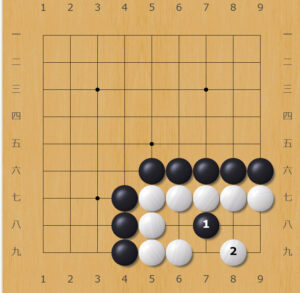

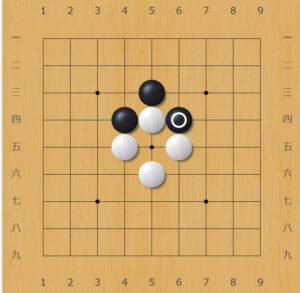

たとえば左図の白地は7目あります。この中に黒が1と入ってきても、白2と打つことで……

黒石を捕獲し、白は捕らえた黒1と3を取ったところで一眼、右下に一眼で合わせて二眼ができました。このように相手に入られても白に眼が確保できるものを地といいます。が、これも正確に打てたらの話で結局打ち手の実力に左右されてしまう面がどうしてもあります。

なので陣地の証明は難しいんですよね。わからなかったらどんどん侵入を試みたり、チャレンジしておぼえていったほうが正直このへんは早く、理屈で説明しにくい点になります。

囲碁って身体で覚えたほうがいい面と、理屈で覚えたほうがいい面が共存していてそこが難しくも面白いところなんだよなと思う今日この頃でございます。

取らなくても終局時に取れる石について

囲碁入門の最低限必要な知識はあと二つです!正直地の証明は難しくなるので書くか悩んだんですが、頭いい人や鋭い人だとそこがきになっちゃう人いるので書いちゃいました。読んでも分からない人は飛ばしちゃっても正直いいです。打ってるうちにわかってきます。

終局手前の図です。ここで✖の白石がアタリでリーチになっています。ここでこの黒石を取る必要はありません。打たなくても終局したらこの石は回収し、相手に地に埋めることが出来ます。

白からは打つ手がなく、✖の石は二眼を作ることができないため、黒はわざわざ取る必要はありません。

むしろ取ってしまうと自分が黒地を埋め立ててしまい、1ポイントマイナスになります。

打たないで済むならできるだけ打たずに終局したほうがよいです。ただし

下記の図はどうでしょうか?白を取る必要はあるでしょうか。

これは取る必要があります。打たないと逆に白1と打たれることで黒三つが取られてしまうからです。取られると白は左の白と連絡してしまい、黒地も大きく減ります。

このように取る必要があるときは取り、必要のない場合は手をできるだけ入れないようにしましょう。自分の領土を自分で減らさないように。これも理解が難しいと思うのでそのうち練習問題や記事を別で用意する予定です。

コウについて

最後はコウについてです。コウは囲碁の面白さを何倍にもしていますが、面白さを理解出来ている人は少ないです。今回はそのコウについてさわりだけ触れておきたいと思います。

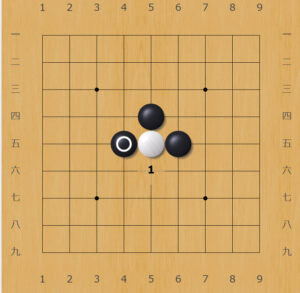

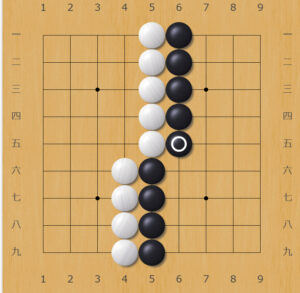

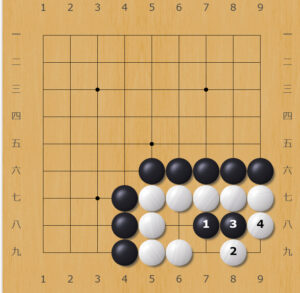

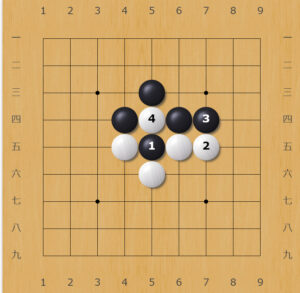

↓これがコウという形で、黒が……

黒1と取ると……

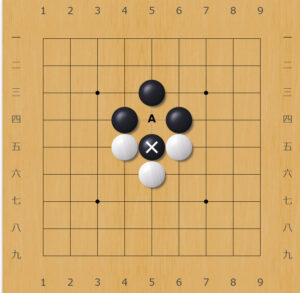

また白からAと打てば取れる形になりますが、黒に取られた後すぐにAと打つことはできません。

取ってしまうとまた取り返される形になってしまうからです。

囲碁は無限反復を禁止しているため……

黒1と最初にコウを取ったあと、白は一度コウ以外の場所に打ち、黒が3など相手をしてくれば、4と取り返すことができます。

どこに打てば相手は受けてくれるのか、ということを考えたり、様々な駆け引きが行われるのがコウなのですが、それを解説するとかなり専門的になってしまうので今回はこのへんで。

囲碁入門の終わりは始まり

これで囲碁入門の最低限必要な知識は大体そろいました。あとはほかのページなどにも記事を追加していくので、入門その後を少しずつ学んだり、対局を重ねて理解を深めていきましょう。

囲碁の世界のほんの触り程度でしたが、いかがでしたでしょうか。難しい面も多いですが、正直やってみないとわからない面白さと難しさをはらんだゲームです。

まだまだ皆さんは囲碁入門のほんの入り口をみただけ。まだまだ知らないことや面白いことがたくさんあるので、これで一人でも囲碁に興味をもたれる方が増えてくださればと思います。

コメント